En 1718, le champ de bataille de la forteresse de Fredriksten en Norvège est devenu le théâtre de l’un des mystères les plus persistants de l’histoire : la mort du roi suédois Charles XII, un guerrier dont l’ambition implacable a transformé la grande guerre en Europe du Nord. Touché par un obus au crâne alors qu’il inspectait ses troupes, Charles tomba instantanément, sa mort étant aussi audacieuse et dramatique que sa vie. Était-ce une balle tirée par l’ennemi norvégien, ou un traître dans ses propres rangs a-t-il saisi l’occasion ? Plus de 300 ans plus tard, la question persiste, alimentée par des témoignages oculaires et des témoignages oculaires, une étrange trajectoire de la blessure et une autopsie effrayante de 1917 qui offrait plus de questions que de réponses. Alors que les détectives et les historiens de Tiktok sont toujours en effervescence, cette histoire de disparition d’un roi nous captive par son mélange de guerre, de trahison et d’intrigues médico-légales.

1. La bataille finale du guerrier : le siège de Fredriksten, 1718

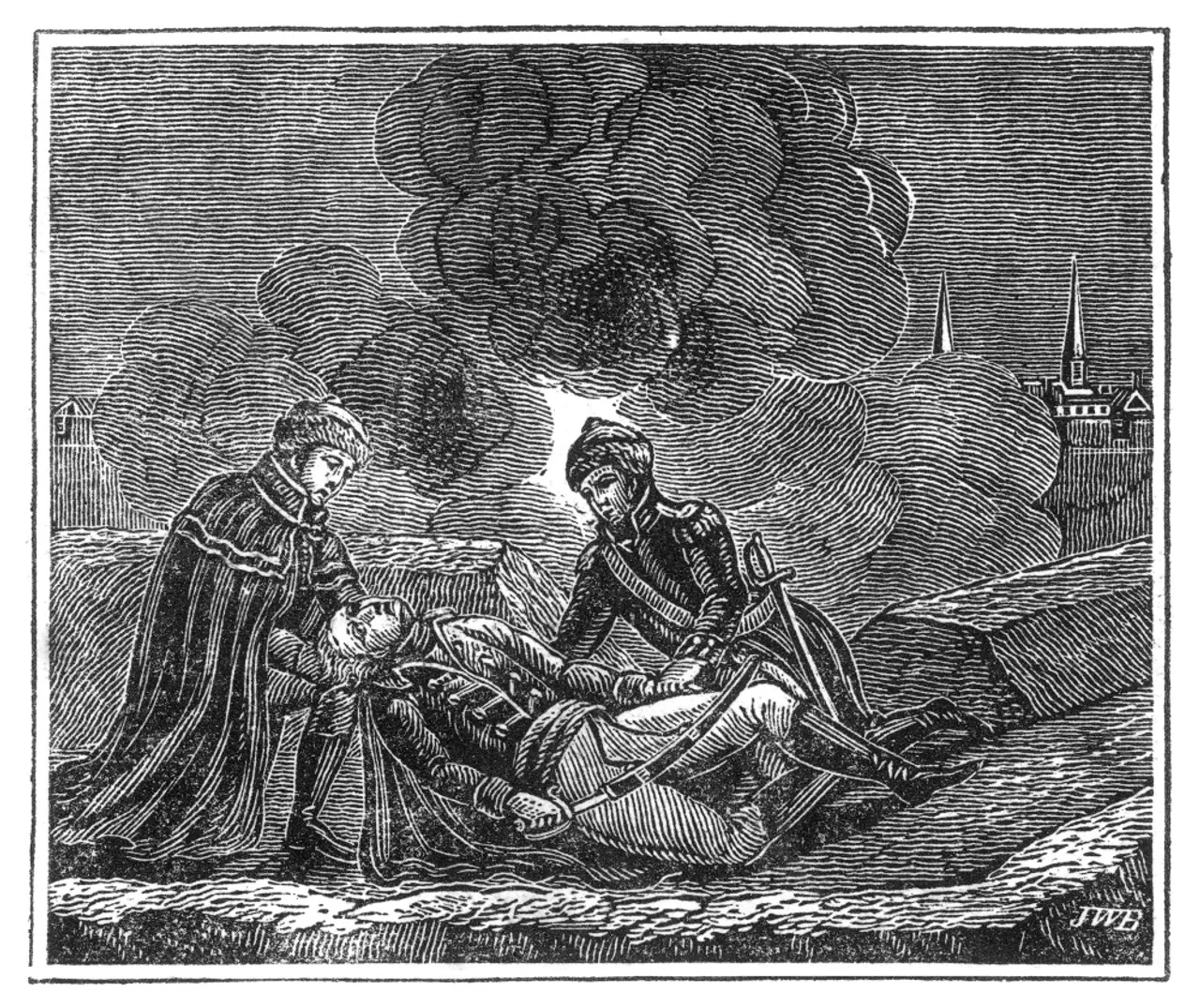

Charles XII, surnommé « Le Lion du Nord », était un personnage plus grand que nature dont le génie militaire et l’audace ont défini le rôle de la Suède dans la Grande Guerre du Nord (1700-1721). En 1718, âgé de 36 ans, il avait mené des campagnes audacieuses contre le Danemark, la Pologne et la Russie, gagnant une réputation de bravoure, rejoignant souvent les batailles de première ligne dans son uniforme bleu et jaune. Le siège de Fredriksten, une forteresse norvégienne détenue par le Danemark et la Norvège, fut leur dernière tentative de reconquérir les territoires perdus. Le 30 novembre 1718, sous le couvert de la Nuit, Charles escalade les murs pour inspecter les tranchées de ses troupes. Vers 21 heures, un projectile, probablement une balle de mousquet ou un raisin, a touché le côté gauche de son crâne en sortant par la droite. Il mourut sur le coup, son corps tombant dans la boue, mettant fin à un règne de 21 ans.

La scène était chaotique : des soldats suédois abasourdis ramenaient le corps de leur roi au camp, tandis que le siège échouait (Fredriksten fut retenu jusqu’à la retraite de la Suède). L’absence de témoins clairs, personne n’ayant définitivement vu l’origine du tir, a donné lieu à des spéculations immédiates. L’entrée et la sortie nettes de la plaie, notées dans les récits contemporains de l’aide de camp André Sicre, suggéraient un projectile à grande vitesse, mais son angle (presque horizontal, de gauche à droite) laissait les observateurs perplexes. Les lignes ennemies étaient à 200-300 mètres, un tir de loin pour les mousquets de l’époque (précision d’environ 50 mètres), mais un tireur d’élite ou une balle de rue n’était pas impossible. En quelques heures, des rumeurs de trahison se sont répandues parmi les troupes, car les guerres d’agression de Charles avaient créé des ennemis même dans son entourage. Une lettre de 1718 du général Carl Gustaf Dücker, découverte dans le Riksarkivet de Stockholm, faisait allusion à des « mains infidèles » parmi les officiers, mais aucune preuve n’identifiait un coupable. Le mystère était né et la Suède pleurait un roi dont la mort était à l’image de sa vie : soudaine, violente et inoubliable.

2. Théories de la disparition du roi : accidents ou meurtres ?

Le débat sur la mort de Charles XII se divise en deux camps : un tragique accident dû au feu ennemi ou un assassinat calculé de son propre côté. La théorie des balles de rue dépend du contexte du siège : les défenseurs de Fredriksten ont tiré des volées de mousquets et de canons, y compris des mitraille (petites boules de fer). Un rapport de 1718 du capitaine norvégien Peter Tordenskjold, publié plus tard dansRevue historique norvégienne, a revendiqué un tir chanceux d’un tireur de la forteresse, bien qu’aucun tireur spécifique n’ait été identifié. Les mousquets de l’époque avaient une portée limitée, mais un carabinier danois doté d’un canon rayé (rare mais possible) aurait pu atteindre 200 mètres. La trajectoire de la blessure le conforte : un tir depuis un point de vue plus élevé (murs de forteresse) pourrait expliquer la trajectoire presque horizontale. Cependant, la distance et l’obscurité suscitent des doutes : seuls 2 % des tirs lors des batailles du XVIIIe siècle ont été marqués, selon l’historien militaire Lars Ericson Wolke.

La théorie du meurtre a cependant des racines plus profondes. Les campagnes incessantes de Charles ont épuisé le trésor et la main-d’œuvre de la Suède ; en 1718, la population du pays était tombée à 10 % de ses pertes de guerre.Magazine d’histoire scandinave. Nobles et officiers, frustrés par les guerres interminables et le refus de Charles de négocier la paix (notamment avec le Russe Pierre le Grand), avaient raison. Son cousin, Frédéric Ier, qui monta sur le trône après sa mort, fut soupçonné ; Un pamphlet anonyme de 1719 publié à Stockholm l’accusait d’avoir orchestré un complot visant à mettre fin à la guerre et à prendre le pouvoir. L’angle de la blessure entre en ligne de compte : un tir à bout portant (à moins de 50 mètres) effectué par un soldat suédois dans les tranchées s’aligne mieux sur la trajectoire horizontale qu’un tir ennemi lointain. Un récit de Voltaire datant de 1746, basé sur des exilés suédois, affirmait qu’un conspirateur avait utilisé un mousquet préchargé, mais aucun nom n’a été révélé. X Posts Voici cette intrigue : “Charles était trop têtu, si ses propres hommes l’éliminaient !” Cependant, il n’y a pas de preuve irréfutable (jeu de mots), seulement des suggestions circonstancielles telles que le mécontentement des officiers et le couronnement rapide de Frederick.

3. L’autopsie de 1917 : un regard inquiétant sur la fin d’un roi

En 1917, près de deux siècles plus tard, les autorités suédoises exhumèrent les restes préservés de Charles XII pour régler le débat. Réalisée à l’église de Riddarholm, l’autopsie s’est concentrée sur son crâne, conservé dans un cercueil doublé de plomb. Les pathologistes, dirigés par le Dr Carl Klingberg, ont documenté une blessure d’entrée de 20 mm dans la tempe gauche et une blessure de sortie légèrement plus grande à droite, compatible avec une balle de mousquet ou une mitraille (2 à 3 cm de diamètre, selonJournal des sciences médico-légales). Photographies, publiées en 1918Le quotidien suédoisL’article révélait une plaie propre et circulaire, sans fracture typique des impacts à faible vitesse, délivrant un projectile à haute vitesse. La trajectoire était presque droite, ce qui impliquait un tir à courte portée ou un tir à longue portée d’une précision improbable.

Les résultats ont relancé le débat. Les blessures propres excluaient les éclats d’obus (qui détruiraient les tissus) et résistaient à la balle d’un tireur d’élite ou au tir d’un assassin. Cependant, le crâne n’apportait aucun nouvel indice sur l’identité du tireur : aucun résidu ni fragment intégré. Les tests chimiques pour le plomb (courant dans les munitions de 1718) n’ont pas été concluants en raison de la contamination du cercueil. L’autopsie, destinée à clore l’affaire, a amplifié les spéculations. Un 1920Revue historiqueL’article notait : « La mort du roi reste aussi sombre que la nuit où elle s’est produite. » Les réanalyses médico-légales modernes (par exemple une étude de l’Université d’Uppsala de 2002) penchent vers le meurtre en raison de l’exactitude de la blessure, mais l’absence de fragments de balle laisse le problème non résolu. X Users Buzz : « Ces photos de 1917 sont effrayantes, c’est définitivement une dissimulation ! »

4. Pourquoi le mystère perdure : impact culturel et historique

La mort de Charles XII n’est pas seulement une affaire classée, c’est une pierre de touche culturelle. En Suède, il est une figure polarisante : un héros aux yeux des nationalistes pour son défi (il a gagné à Narva en 1700 contre un score de 4 : 1) et un militant imprudent auprès des critiques, qui lui reprochent le déclin de la Suède (perte d’un tiers de son territoire en 1721). Son histoire sous forme de mort : la Grande Guerre du Nord s’est terminée par la défaite de la Suède lors du traité de Nystad de 1721, cédant la domination balte à la Russie. Le mystère alimente la littérature, à partir de 1731 par VoltaireHistoire de Charles XIIaux romans modernes comme 2005 d’Ernst BrunnerCharles Roi.

Le manque de clôture suscite la fascination. Contrairement à d’autres meurtres réels (par exemple Gustav III en 1792, avec des coupables clairs), le cas de Charles manque de témoins, de preuves matérielles ou d’aveux. Le champ de bataille de 1718 était trop chaotique pour des récits fiables, et les documents survivants (par exemple les lettres de Dücker) sont vagues. Les théories du complot prospèrent dans ce vide, certaines affirmant même un « complot maçonnique » lié aux puissances européennes qui craignent les ambitions de Charles, même si aucune preuve ne vient à l’appui. Les réseaux sociaux le maintiennent en vie : une vidéo Tiktok de 2023 avec 1,2 million de vues a recréé le siège, suscitant 5 000 commentaires débattant de « Balle contre Trahison ». Les photos d’autopsie de 1917, largement partagées sur X, ajoutent une allure macabre. Comme le note l’historien Peter Englund, « la mort de Charles est le moment JFK de la Suède, tout le monde a une théorie, personne n’a de preuve. »

La mort de Charles XII à Fredriksten en 1718 reste une énigme entourée de poudre et d’ombre. Était-ce un tir fortuit depuis une forteresse norvégienne ou un complot de sang-froid de ses propres hommes ? L’autopsie de 1917, avec ses photos effrayantes de crânes, a approfondi l’énigme, montrant qu’un seul projectile a mis fin au règne d’un roi, mais pas qui l’a renvoyé. Du XVIIIe siècle suédois dévoré aux débats X d’aujourd’hui, ce mystère perdure, combinant énigmes médico-légales et histoires de loyauté et de trahison. Quelle est votre opinion : chance ou travail intérieur ? Laissez vos commentaires ci-dessous et gardons en vie cette affaire vieille de 300 ans !