Wanda Klaff, née Wanda Kalacińska le 6 mars 1922 à Dantzig, est une figure tragique et terrifiante de l’histoire des camps de concentration nazis. Issue d’une famille allemande modeste, elle termine sa scolarité en 1938 et travaille dans une fabrique de confiture avant d’épouser Willy Gapes en 1942, devenant femme au foyer. Mais en 1944, sa vie bascule lorsqu’elle rejoint le personnel du camp de concentration de Stutthof, à Praust, dans l’actuelle Pologne. Ce choix marque le début de sa transformation en l’une des gardiennes les plus cruelles de ce camp, surnommée par certains la « mère » en raison de son passé de femme au foyer, un contraste glaçant avec ses actes inhumains.

À Stutthof, Wanda Klaff se distingue par une brutalité extrême. Dès son arrivée au sous-camp de Praust, elle inflige des sévices sadiques aux détenues, souvent des femmes et des enfants. En octobre 1944, transférée au sous-camp de Russoschin, elle poursuit ses exactions avec une froideur implacable. Les témoignages des survivantes dépeignent une femme sans pitié, prenant plaisir à humilier et torturer. Lors de son procès, elle déclare avec une arrogance glaçante : « Je suis très intelligente et très consciencieuse dans mon travail dans les camps. Je ne battais que deux détenus chaque jour. » Cette phrase, loin d’atténuer sa culpabilité, révèle une absence totale de remords et une vision déformée de sa « mission ».

Le camp de Stutthof, où environ 65 000 personnes périssent, est un lieu d’horreur où Wanda Klaff s’illustre par sa cruauté. Elle participe activement aux sélections pour les chambres à gaz et aux châtiments corporels, utilisant sa position pour exercer un pouvoir absolu sur les prisonnières. Son comportement reflète une adhésion fanatique à l’idéologie nazie, bien qu’elle n’ait jamais occupé de poste de haut rang. Comme d’autres gardiennes, telles qu’Irma Grese ou Jenny-Wanda Barkmann, elle incarne une facette méconnue mais terrifiante du système concentrationnaire : celle des femmes qui, loin d’être de simples exécutantes, ont activement contribué à l’horreur.

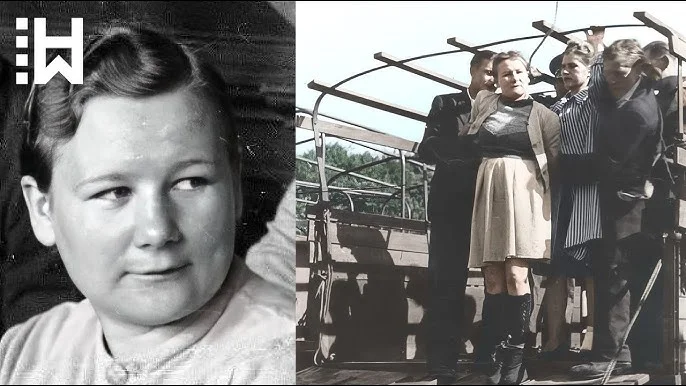

En janvier 1945, face à l’avancée des Alliés, Wanda Klaff déserte le camp et se cache. Mais le 11 juin 1945, elle est arrêtée par la police polonaise, malade de la fièvre typhoïde. Jugée lors du premier procès de Stutthof, du 25 avril au 31 mai 1946, elle est reconnue coupable de crimes contre l’humanité. Condamnée à mort, elle est exécutée par pendaison publique le 4 juillet 1946 sur la colline de Biskupia Górka, près de Gdańsk. L’exécution, menée par une ancienne prisonnière, attire une foule immense, avide de justice. La méthode de pendaison par « short-drop » prolonge son agonie, un châtiment symbolique pour ses victimes.

L’histoire de Wanda Klaff, loin d’être une simple anecdote, interroge la capacité de l’être humain à basculer dans la barbarie. Son cas, comme celui d’autres gardiennes nazies, rappelle que la cruauté n’a pas de genre et que l’endoctrinement peut transformer une femme ordinaire en monstre. Son absence de repentir, même face à la mort, laisse un héritage de questions sur la nature du mal.