لنصف قرن، كررنا الجزء السهل من القصة: الإطلاق، الهبوط، العلم أمام سماء حالكة السواد تبتلع النجوم. نعرض اللقطات المشوشة، ونُضفي عليها موسيقى البوق، ونسميها نصرًا. لكن النصر لم يكن سوى ظاهر. ما بقي، بالنسبة للرجال الذين وقفوا حيث لم يقف بشر، كان مفارقة: تغادر الأرض لتفهمها.

تطأ قدمك عالمًا آخر لتتعلم كيف تعيش بمفردك.

جملة ألدرين – “القمر ليس كما تظنون” – تبدو لغزًا. ليس كذلك. إنها معايرة.

إنه الرجل الثاني على القمر يُذكرنا بأن المكان الذي تخيلتموه في التهويدات وبكرات الأفلام ليس المكان الذي يلتصق فيه الغبار ببدلتكم كالزمن، حيث يمكن لخطوة أن تدوم أطول من حضارة، حيث الصمت ليس مجرد توقف بين الأصوات، بل غياب الصوت نفسه.

ومع ذلك، بينما تُمشط الخوارزميات الفوهات وتُحلل الشبكات العصبية الظلال في ظلمة الليل الأبدي، تبدو كلماته أقرب إلى التعليمات منها إلى الحنين. ربما لم نكن نعرف القمر إطلاقًا. ربما ما زلنا لا نعرفه.

شاهد ألدرين في مقابلاته عبر العقود – سي بي إس، جي كيو، بيبول – وستلاحظ نمطًا واضحًا. يمكنه أن ينزلق إلى إيقاع سريع كطيار مقاتل وأخصائي مهمات – قوائم التحقق، دلتا في، نوافذ الالتقاء – ثم، دون سابق إنذار، يلين إلى شيء آخر.

يظهر هذا الشيء الآخر عندما يتحدث عن النظر إلى الوراء: الأرض صغيرة وزرقاء، محاطة بسواد مطلق لدرجة أنه يبدو متماسكًا.

قبل أن تُدفن يداه في التراب، أجرى ألدرين طقسًا لن تراه في الملصقات: وحيدًا في المركبة القمرية، تناول القربان من علبة صغيرة أحضرها بإذن. كان فعلًا خاصًا، ليس عرضًا ولا موعظة. وصفه لاحقًا بأنه امتنان. لم يذهب إلى القمر ليغرس عقيدة؛ بل ذهب ليشكر الله على مقعد على حافة الواقع.

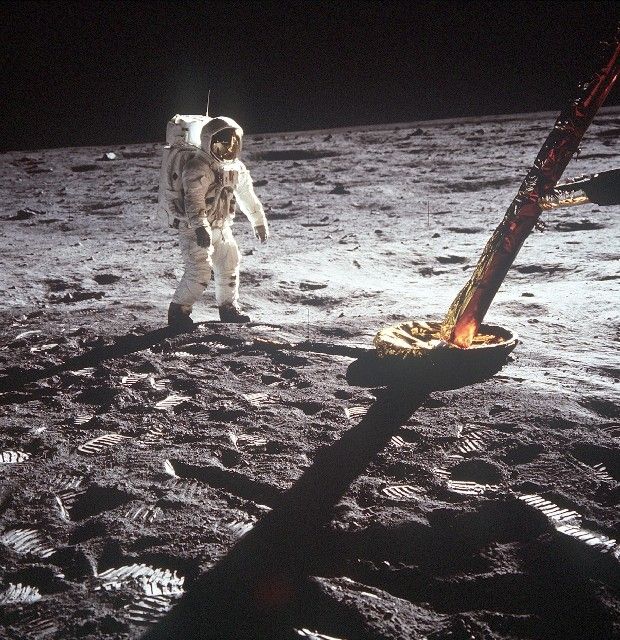

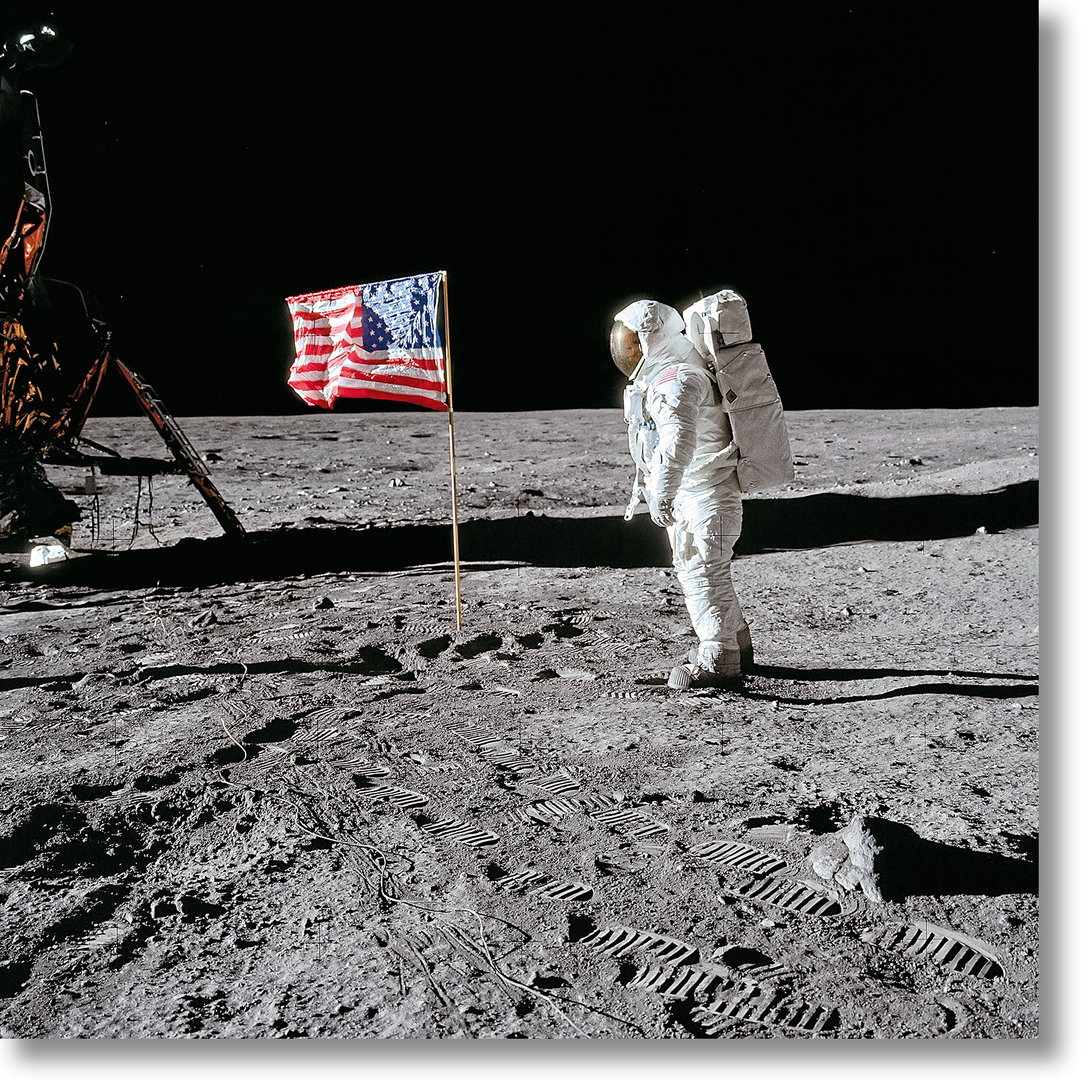

في الخارج، تبدأ الساعات الشهيرة: العلم، العينات الأساسية، مقياس الزلازل، باليه الجاذبية الأرضية البطيء. لكن الصور لا تنقل ما تحتويه البدلات – دوار الأفق الذي ينحني أقرب مما ينبغي، كيف تنقش الظلال سكاكين سوداء لعدم وجود هواء يلينها، كيف يصبح المشي رقصًا لأن قواعد جسدك تُعاد كتابتها.

هذا هو الجزء الذي أغفله النصر: النجاح كان جهدًا . جاء الجمال كأثر جانبي – مثل صقيع على نافذة بعد قضاء الليل كله في إصلاح الفرن.

نستمر في الدوران حول عبارة ألدرين لأنها ما زالت ترفض أن تُحل في معنى واحد. صرختنا البشرية رائعة ؛ والخراب هو رد الكون. أحدهما دون الآخر عاطفي. معًا يُلغيان ويُكملان.

إن الوقوف في هذا الخراب هو بمثابة الشعور بحقيقتين في وقت واحد:

بعد خمسين عامًا، انضمت نظرة مختلفة إلى نظرة ألدرين: عيون آلية . يمسح مسبار الاستطلاع القمري المداري الأرض برشاقة، وتُحوّل نماذج التعلم العميق صوره إلى خرائط ارتفاعات مُفصّلة لدرجة تُمكّننا من قراءة تاريخ الاصطدامات بدقة متناهية.

يعثر الذكاء الاصطناعي على مصائد باردة في فوهات لم تلمسها الشمس قط – جيوب يستقر فيها الجليد المائي لدهور. تُعيد الشبكات العصبية معالجة بيانات الزلازل من برنامج أبولو، وتهمس: قد لا يكون قلب القمر ذلك الجمر المتجمد الذي تخيلناه.

هبطت مركبة سليم اليابانية برشاقة خوارزمية، وحطّت مركبة تشاندرايان-3 الهندية قدمها بثبات في القطب الجنوبي، وقراراتها المستقلة تومض عبر الغبار كما يجد القلب إيقاعه في جسد جديد. القمر الذي كان في السابق لا يستجيب إلا للصواريخ، أصبح الآن خاضعًا لتقنية التعرف على الأنماط .

بينما وجد ألدرين الرهبة بأنفاسه، يجد الذكاء الاصطناعي الإشارات بالإحصائيات. هاتان ليستا متناقضتين، بل هما عدسات.

ما كان ألدرين ليعترض على العدسات. دافع عن المريخ قبل أن يصبح رائجًا من جديد، وعن بناء مسارات تبقى حية بعد موت من رسموها. قال إن الآلات قادرة على إيصالنا إلى هناك، لكنها لا تشعر بمعنى الوصول.

العمل الذي ينتظرنا ليس الاختيار بين الشعور والعثور؛ بل هو جدلهما بإحكام شديد بحيث يتماسك الحبل عندما تشدّه الجاذبية.

الفراغ القمري ليس مجرد غياب للصوت؛ بل هو مرآة للانتباه . على الأرض، تُخفف الضوضاء الخلفية من قلقنا؛ فهي تمنحنا الإذن بالتشتت. أما على القمر، فلا مكان للانتباه ليختبئ فيه. هذا جزء من الثقل الذي يتحدث عنه ألدرين عندما يرتجف صوته: كيف يمكن للمكان أن يُجبرك على الحضور .

تصبح كل حركة متعمدة، ليس فقط لأن البقاء يتطلب ذلك، بل لأن المعنى يتطلب ذلك.

في هذا الانتباه، يُصبح شيء آخر مرئيًا: الوطن كشيء، لا كموطن. رؤية الأرض صغيرة لا تعني تصغيرها، بل تأطيرها. تختفي الحدود من هذا الإطار. تبدو الحجج كحشرات على باب كاتدرائية. الغلاف الجوي المتلألئ كقطعة فضية يبدو فجأةً، بكلمةٍ تُرعبنا وتُشعرنا بالرقة، رقيقًا .

علّم القمر ألدرين – ومن خلاله، علّمنا نحن – أن الاستكشاف ليس غزوًا، بل هو موافقة على التغيير.

لقد قام بالشيء الشجاع وتحدث عنه. عن الاكتئاب، والانجراف، والعمل البطيء لإعادة بناء حياة لم تعد عدًا تنازليًا بل ساعة. في هذه الصراحة يكمن نوع آخر من الاستكشاف. لقد مكّن رواد الفضاء المستقبليين – وأي شخص في المستقبل – من الاعتراف بأن الرهبة قد تترك رقةً تحتاج إلى عناية.

لا تعود من “الخراب العظيم” وتعود إلى الحديث القصير سالمًا.

ومع ذلك، يكمن خطر العوائد المتطورة في فقدان الذاكرة . قد نسمح للاستقلالية بالقيام بالكثير لدرجة أننا ننسى تحديد المعنى. قد نحوّل القمر إلى محطة وقود في طريقنا إلى المريخ، ونتجنب الكنيسة الصغيرة على التل.

الحل ليس في المبالغة في الرومانسية، بل في تذكر ما تعلمه ألدرين: القياس والتعجب . ضع الفلاسفة في بيانات الطيران – ليس كحمولة، بل كغاية. درّب الطواقم ليس فقط على قوائم المراجعة والجيولوجيا، بل على أخلاقيات الحضور، وإدارة آثار الأقدام، وإدارة الدهشة.

علّم كل خوارزمية أن تهمس بسؤال إنساني لمشغليها: ما الذي سيغيره هذا فيك؟

إذا عدنا فقط للاستخراج، فإننا نكون قد فقدنا الهدف من ذهابنا على الإطلاق.

الرؤية الآلية والمعنى الإنساني

هناك إغراءٌ بمواجهة صفاء الذكاء الاصطناعي البارد مع دموع محارب قديم دافئة. إنها مبارزةٌ زائفة. عندما يكتشف التعلم الآلي حبات الماء في البازلت، فإنه لا يستبدل رهبة ألدرين؛ بل يزودها بمفردات .

عندما ترسم شبكة عصبية خريطةً لظل فوهة بركان بحثًا عن الجليد المحاصر، فإنها لا تنقص من دقة قلبها؛ بل تمدها عبر سنوات ضوئية من البيانات.

القمر لا يحتاج إلى دفئنا. نحن نحتاج. يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يُخبرنا أين نهبط، وماذا نحفر، وكيف نُنتج الأكسجين من الريجوليث. لا يمكنه أن يركع في مقصورة معدنية صغيرة مع رشفة من النبيذ ويهمس شكرًا . لا يمكنه أن يشعر بحلاوة رؤية عالمك كعالم لأول مرة.

لذا، ينبغي أن يكون الاتفاق واضحًا: فلتجعلنا الآلات قادرين على مغادرة منازلنا مجددًا. وليجعلنا البشر جديرين بذلك.

لماذا بكى

من السهل إضفاء طابع أسطوري على لحظة دموع وإظهارها بأكبر من طاقاتها. مشاعر ألدرين لا تحتاج إلى تجميل، بل إلى رفقة.

بكى لأن القمر جرد السرد مما يقاوم الفراغ: حقيقة البقاء على قيد الحياة في وجه الصعاب ما دامت تفقد معناها. بكى لأن الصمت لم يكن فارغًا؛ بل كان دقيقًا . بكى لأن النصر، بلا حنان، أصبح ضجيجًا – وقد سمع مكانًا لا يسكنه الضجيج.

لكن في الغالب، بكى لأن القمر جعل الأرض مرئية كما تُظهر المرآة الوجه – ليس كرمز، بل كحقيقة. نحن صغار. نحن مضيئون. نحن مؤقتون. نحن قادرون على تسلق سُلّم الظلام والعودة بالنور.

قال: «القمر ليس كما تظن». كان يقصد: دعه يُغيّر ما تظنه.