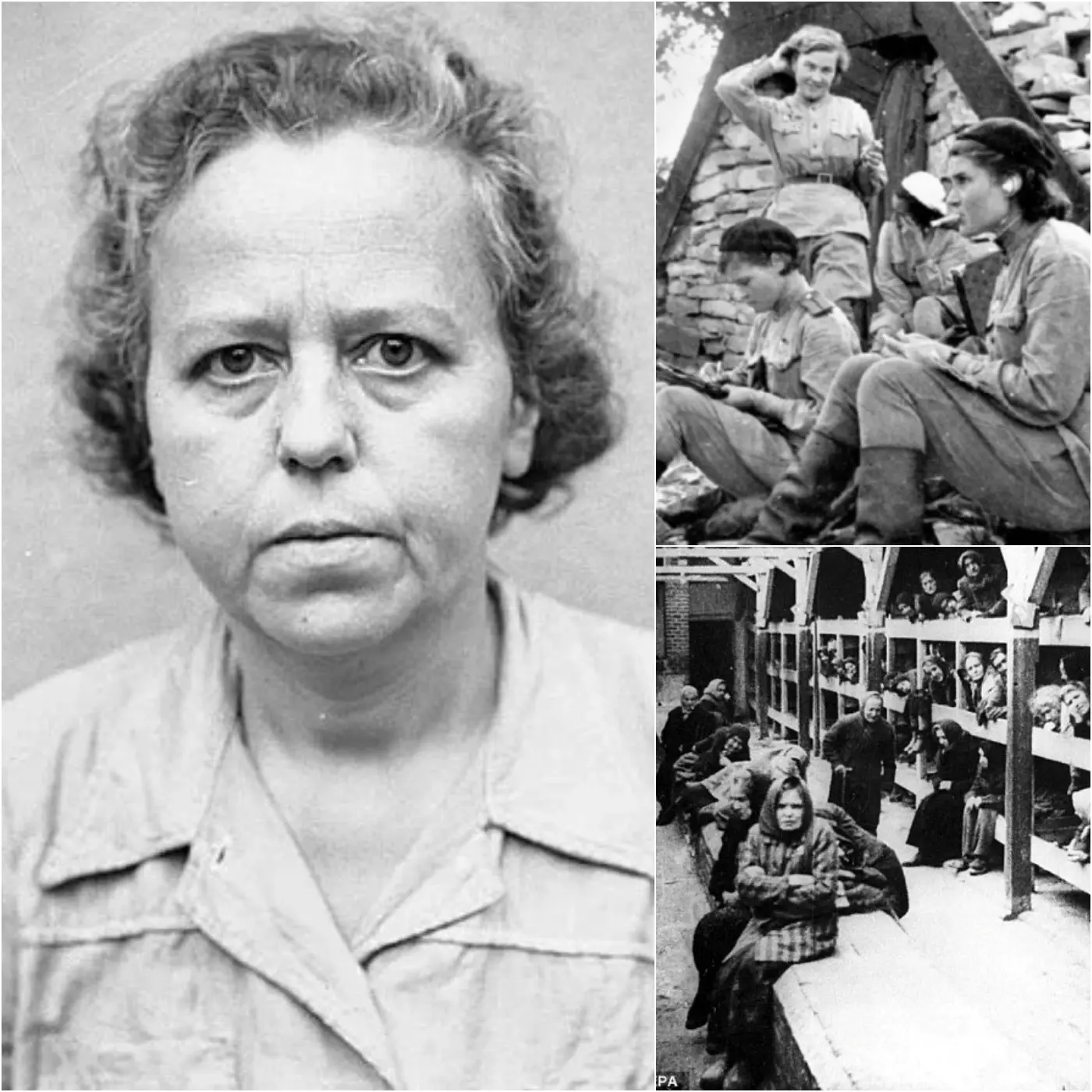

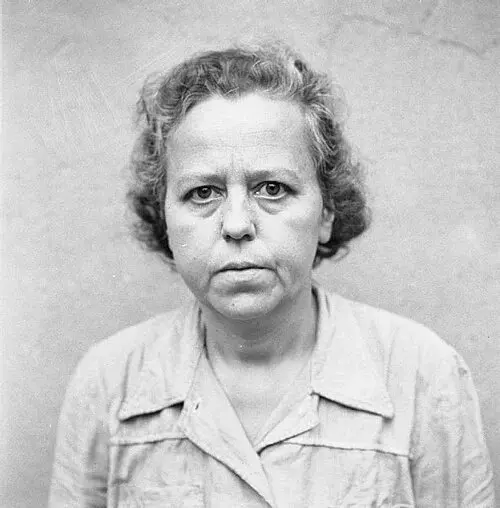

Dans l’ombre de l’Holocauste, là où les pulsions les plus sombres de l’humanité se sont déchaînées, des personnages comme Gertrude Saurer émergent comme des rappels effrayants de gens ordinaires transformés en instruments de terreur. Saurer, connue parmi les survivants pour sa cruauté sadique, a servi comme garde (Aufseherin) dans le système des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fait partie des nombreuses femmes qui, sous la bannière des SS, ont imposé la politique génocidaire du régime à Bergen-Belsen, camp synonyme de souffrances inimaginables. Reconnu coupable au procès Belsen en 1945 et condamné à 10 ans de prison, l’histoire de Saurer révèle la complicité des femmes dans la machine de mort nazie. Cet article explore son parcours, ses actions en temps de guerre, son procès et son héritage, offrant aux amateurs d’histoire sombre un regard captivant et détaillé sur l’un des auteurs les moins connus mais profondément troublants.

Première vie et chemin vers les SS

Il existe peu de documents sur les premières années de Gertrude Saurer, un trait commun à de nombreux membres SS de rang inférieur dont l’histoire personnelle a été éclipsée par ses crimes. Née au début du XXe siècle en Allemagne, Saurer était probablement issue d’un milieu ouvrier, comme la plupart des gardiennes recrutées dans les SS-Gefolge, l’organisation auxiliaire des femmes qui soutenait les SS-Totenkopfverbände (unités de crânes). L’expansion du système des camps de concentration par le régime nazi a créé un besoin urgent de gardes, en particulier lorsque les hommes étaient détournés vers le front.

En 1939, avec le déclenchement de la guerre, des femmes comme Saurer furent enrôlées ou se portèrent volontaires pour servir. La formation a commencé à Ravensbrück, le principal camp de concentration pour femmes au nord de Berlin, où les recrues étaient endoctrinées par l’idéologie nazie, la propagande antisémite et les tactiques brutales des forces de l’ordre. des films commeJus sucréIls ont été sélectionnés pour attiser la haine, et les gardiens ont appris à considérer les prisonniers (Juifs, Roms, dissidents politiques et autres) comme des sous-humains. Saurer, comme ses pairs, aurait été inculqué la conviction que son rôle était essentiel à la « pureté raciale » du Reich. Les estimations historiques suggèrent qu’environ 3 500 femmes ont servi comme Aufseherinnen dans les camps, mais le chemin de Saurer l’a conduite à Bergen-Belsen, où sa réputation de violence s’est rapidement solidifiée.

Service à Bergen-Belsen : le règne du sadisme

Bergen-Belsen, créé en 1940 comme camp de prisonniers de guerre, est devenu un lieu de détention cauchemardesque pour les Juifs et autres « indésirables » en 1943. Sous des commandants comme Josef Kramer, le camp était rempli de dizaines de milliers de prisonniers, entraînant des maladies, la famine et la mort endémiques. Saurer est arrivé sous le nom d’Aufseherin en 1944, chargé de superviser les détails du travail des prisonniers, la sélection pour les chambres à gaz (bien que Belsen n’ait pas de chambres à gaz sur place, il facilitait les transports vers les camps de la mort) et l’application quotidienne de la discipline SS.

Les témoignages des survivants décrivent Saurer comme un garde particulièrement cruel, ce qui lui vaut une place parmi les surveillants les plus redoutés du camp. Elle était connue pour son utilisation de fouets, de bottes et de poings pour punir les détenus des moindres infractions : travail lent, insolence perçue, voire épuisement dû à la malnutrition. Un récit décrit comment il battait des femmes jusqu’à ce qu’elles s’effondrent, en riant, incarnant le sadisme qui imprégnait le corps de garde féminin. Contrairement à certains gardes qui ont allégué la coercition, les actions de Saurer suggèrent un enthousiasme pour son rôle ; Il s’est livré à des « sélections », décidant qui vivait ou mourait sur la base de caprices arbitraires, et aurait volé des objets de valeur aux morts, un abus courant mais flagrant.

Lorsque la guerre s’est retournée contre l’Allemagne, les conditions de vie à Belsen se sont détériorées de manière catastrophique. Au début de 1945, plus de 50 000 prisonniers étaient entassés dans la misère, et le typhus et la dysenterie tuaient des milliers de personnes chaque semaine. Saurer resta à son poste, appliquant les ordres au milieu du chaos. Lorsque les forces britanniques libérèrent le camp le 15 avril 1945, elles trouvèrent 13 000 cadavres non enterrés et survivants sur le point de mourir. Saurer, ainsi que d’autres gardes, ont été immédiatement arrêtés et son uniforme était un symbole de l’horreur découverte.

Le procès Belsen : justice et jugement

Le procès Belsen, tenu entre septembre 1945 et novembre 1946 à Lunebourg, en Allemagne occupée, fut l’une des premières grandes procédures d’après-guerre contre le personnel nazi. Dirigée par les autorités militaires britanniques, elle a inculpé 45 accusés, dont 16 femmes, de crimes de guerre à Bergen-Belsen et dans les camps associés. Saurer faisait partie des gardes inculpés, accusés de crimes contre l’humanité, notamment de mauvais traitements, de torture et de meurtre de prisonniers.

Le processus a été marqué par des témoignages déchirants de survivants. Des témoins ont raconté les coups reçus par Saurer, son rôle dans les travaux forcés qui ont entraîné des morts et son indifférence envers les affamés et les malades. Contrairement à des accusés de premier plan comme Irma Grese (surnommée la « Hyène d’Auschwitz » et pendue) ou Elisabeth Volkenrath, Saurer n’était pas un supérieur hiérarchique, mais son implication directe dans les atrocités était indéniable. Elle a nié les accusations, affirmant qu’elle suivait simplement les ordres (une défense reprise par beaucoup), mais les preuves, notamment les dossiers de terrain et les témoignages oculaires, ont prouvé le contraire.

Le 17 novembre 1945, Saurer fut reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison. Il s’agit d’une peine relativement sévère par rapport à certains gardiens de sexe masculin qui ont été condamnés à des peines plus légères, reflétant l’indignation du tribunal face à la complicité féminine. Il a purgé sa peine dans une prison britannique, dans le cadre d’un effort plus large visant à demander des comptes aux SS. Le procès a créé un précédent pour les futures procédures de Nuremberg, soulignant que même les fonctionnaires de bas niveau étaient responsables de la machinerie de l’Holocauste.

Vie d’après-guerre et héritage historique

Libérée vers 1955 après avoir purgé la totalité de sa peine, Saurer est tombée dans l’obscurité, comme de nombreux gardes survivants qui ont réintégré la société ouest-allemande dans le cadre de programmes de dénazification. Il n’y a aucune trace de son remariage ou de son repentir public ; Il a probablement vécu ses jours dans un anonymat tranquille et est décédé à la fin du 20e siècle. Son cas met en évidence l’inégalité de la justice de l’après-guerre : alors que certains, comme Grese, ont été exécutés, d’autres ont échappé à un examen plus approfondi en raison de la perte de preuves ou des priorités de la guerre froide.

L’héritage de Saurer demeure un exemple clair de la façon dont le système nazi a corrompu les femmes, les transformant de civiles en bourreaux. Des historiens comme Wendy LowerLes furies d’HitlerIls soutiennent que les gardes n’étaient pas des anomalies mais le produit d’un endoctrinement et d’une opportunité, remettant en question les mythes d’après-guerre selon lesquels les femmes étaient des victimes passives. Aujourd’hui, son histoire sert d’avertissement dans l’éducation sur l’Holocauste, nous rappelant que le mal prospère lorsque les gens ordinaires abdiquent la moralité.

La peine de 10 ans prononcée contre Gertrude Saurer pour ses crimes commis à Bergen-Belsen constitue une petite mesure de justice pour les milliers de personnes qu’elle a tourmentées. Son histoire, tissée dans le tissu des auteurs de l’Holocauste, nous oblige à affronter des vérités inconfortables : la brutalité n’a pas de genre et la complicité peut avoir plusieurs visages. À mesure que nous approfondissons ces histoires sur des plateformes comme Facebook, cela alimente notre engagement en faveur de la mémoire et de la vigilance, garantissant que l’obscurité ne revienne jamais. Partagez vos réflexions : Comment des histoires comme celle de Saurer changent-elles votre vision de la guerre ?