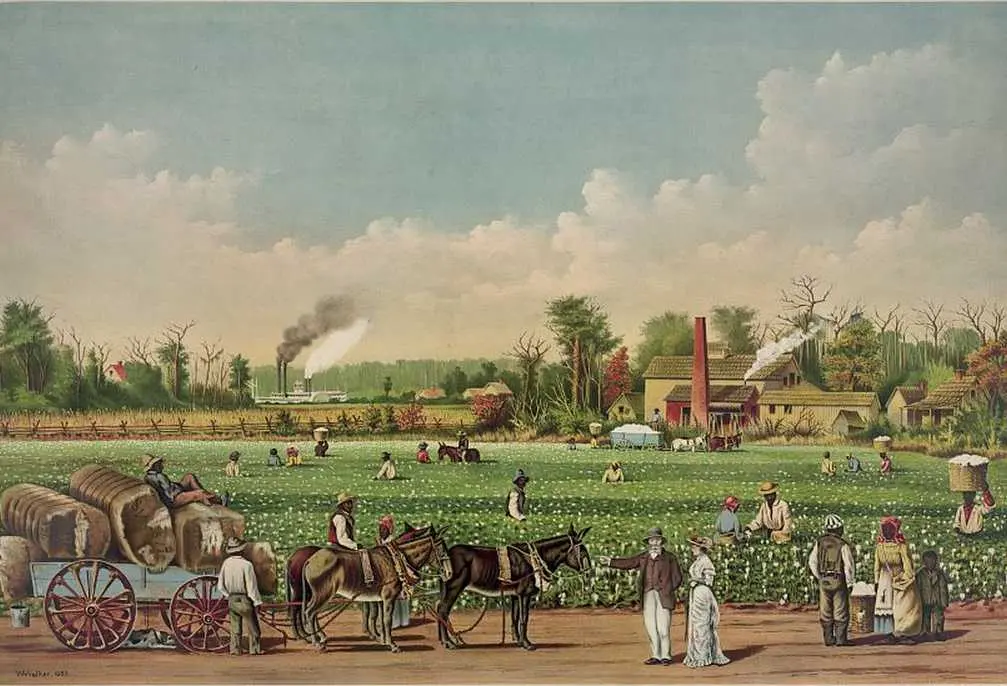

Nell’umidità soffocante della costa della Georgia, dove il muschio spagnolo pende dalle querce come veli da lutto e l’aria odora di sale e decomposizione, alcuni segreti non restano mai sepolti. Si dissolvono nella terra, nei mattoni delle vecchie case e nel midollo stesso di coloro che li ereditano. Uno di questi segreti è rimasto nascosto per quasi due secoli sotto le rovine carbonizzate di una tenuta un tempo grandiosa conosciuta come Saraphim’s Rest, un luogo il cui nome prometteva pace ma portava orrore.

Nel 1841, questa piantagione nella contea di Glynn divenne teatro di una serie di eventi così sconvolgenti che i documenti superstiti furono deliberatamente distrutti, i testimoni messi a tacere e la verità sepolta sotto generazioni di amnesia del Sud. Rimasero solo frammenti: un registro del medico legale perduto a Brunswick, una lettera di un medico conservata negli archivi della Savannah Historical Society e un sottile diario rilegato in pelle che sarebbe riaffiorato quasi un secolo dopo in una soffitta di Charleston.

Da questi frammenti emerge una narrazione: non di fantasmi o superstizione, ma di una scienza pervertita in sacrilegio, di un dolore trasformato in crudeltà e di una donna la cui ricerca del controllo sulla vita stessa la rese più pericolosa di qualsiasi mostro il suo secolo potesse immaginare.

Il suo nome era Aara Vance e il suo segreto non avrebbe mai dovuto essere rivelato.

Capitolo I: La morte che la liberò

Tutto ebbe inizio con una morte.

In una notte senza luna di inizio maggio del 1841, il dottor Alistair Finch, un medico formatosi a Charleston e conoscitore del nascente razionalismo della medicina moderna, fu convocato a cavallo a Saraphim’s Rest. Il messaggio era urgente: Augustus Vance, proprietario della piantagione e uno degli uomini più ricchi della Georgia, era morto.

Finch aveva curato Vance per anni: disturbi al fegato, stanchezza, i soliti eccessi degli uomini della sua classe. Ma quello che trovò quella notte fu qualcosa di diverso. Il proprietario del Saraphim’s Rest giaceva contorto nel suo letto, il volto congelato in un’espressione di terrore, gli occhi spalancati come se avesse assistito a qualcosa di indescrivibile. Un bicchiere di brandy mezzo vuoto era sul comodino. L’aroma dell’alcol si mescolava a qualcosa di più pungente: acre, chimico.

La causa ufficiale, accuratamente registrata nel registro della contea, era un colpo apoplettico. Improvviso. Rispettabile. Comodo. Ma il dottor Finch notò dettagli che non tornavano: una stanza impeccabilmente ordinata, senza un capello o un lenzuolo fuori posto; e alla finestra, la vedova in persona, Aara Vance, in piedi nella pallida luce dell’alba, immobile, senza battere ciglio. Parlò degli ultimi istanti del marito con una serenità che lo agghiacciò fino alle ossa. Non era dolore, non era shock, ma qualcosa di più vicino alla contentezza.

“Ha bevuto il suo brandy come al solito”, disse, con voce dolce come la porcellana. “Poi sono arrivate le convulsioni. È finito tutto in fretta.”

Finch, che aveva visto vedove crollare, urlare e graffiarsi il viso fino a sanguinare, trovò la sua calma più terrificante dell’isteria. Ricordò in seguito che i suoi occhi azzurri sembravano quasi luminosi e, per la prima volta nella sua vita razionale, provò paura di un altro essere umano.

La morte del marito non l’aveva liberata.

Era stata rilasciata.

Capitolo II: La vedova di porcellana

Nata nella decadente aristocrazia di Charleston, Aara Vance (nata Devoe) fu costretta a sposare a diciassette anni Augustus, un uomo il doppio dei suoi anni e infinitamente più ricco. Fu un accordo commerciale avvolto nel pizzo. Lui le diede terra e prestigio; lei bellezza e lignaggio. Il suo ruolo era semplice: dare alla luce un figlio e preservare il nome.

Le diede due figlie femmine. Nessun figlio maschio.

Nella crudele aritmetica del Sud prebellico, quel fallimento la rendeva un peso. Augustus non le metteva mai le mani addosso, ma le sue punizioni erano più sottili. Le negava ogni affetto, conversazione e riconoscimento. Sedeva a tavola elogiando i ragazzi sani dei vicini proprietari terrieri mentre lei fissava in silenzio il suo piatto. La riduceva a un fantasma in casa sua: visibile, eppure irreale.

L’isolamento la pietrificava. Mentre le altre donne della sua classe sociale si divertivano con tè e ricami, Aara trascorreva lunghe ore da sola in biblioteca. I domestici sussurravano che ordinava strani libri da Filadelfia e Londra: trattati di medicina, testi di anatomia, persino studi europei sulle “energie vitali” e sul “trasferimento degli umori”. Teneva uno scrigno chiuso a chiave nel suo salotto che emanava un debole odore dolciastro, qualcosa a metà tra profumo e decomposizione.

Quando il corpo di Augustus Vance fu sepolto, la sua vedova non era più il delicato ornamento che la società di Charleston ricordava. Si era trasformata in qualcosa di completamente diverso: una donna che comprendeva sia la sua prigionia sia l’eredità di un potere assoluto e illimitato.

Capitolo III: La prima convocazione

Una settimana dopo il funerale, Saraphim’s Rest cambiò completamente proprietario, tranne che per il nome. Il caposquadra fu licenziato. Ora tutti gli ordini provenivano direttamente dal proprietario.

Quel martedì notte, una fitta nebbia scese dalle paludi, così densa da soffocare ogni suono. La lanterna del caposquadra si mosse nell’oscurità verso la capanna di Silas, il capo stalliere. Era un uomo dignitoso, rispettato da tutti, noto per la sua forza serena. Essere convocati nella grande casa dopo il tramonto era inaudito. Ma rifiutare era impensabile.

La casa si ergeva imponente come un mausoleo. All’interno, Aara lo accolse in silenzio; il suo abito di seta frusciava sotto le assi del pavimento. Lo condusse nella sua camera, una stanza cavernosa immersa nella luce della luna, e gli impartì ordini insensati.

Doveva togliersi la camicia e gli stivali. Sdraiarsi sul letto. Tenere le mani lungo i fianchi. Non parlare. Non muoversi. Non toccarla.

Quando lui esitò, lei menzionò per nome sua moglie e i suoi figli.

L’implicazione era chiara.

Per ore rimase immobile accanto a lei, voltandole le spalle, respirando lentamente e regolarmente. Sentiva la sua presenza, non vicina, ma opprimente, come se fosse intrappolato in un sogno in cui ogni secondo si prolungava nell’eternità. All’alba, lei lo salutò con una sola parola: “Vai”.

Silas tornò nella sua cabina distrutta. Le sue mani tremavano. Il suo sguardo era assente. Non voleva parlare di quello che era successo, né a sua moglie, né a nessuno. La paura gli sigillava le labbra. Ciò che era accaduto in quella stanza era indescrivibile.

Ma qualcosa gli era stato portato via.

Capitolo IV: Il rituale si espande

Il martedì successivo la lanterna si mosse di nuovo, questa volta verso la fucina.

Il prescelto fu Giacobbe, il fabbro.

Era giovane, ribelle e forte come una quercia. La sua forza era leggendaria tra i braccianti. Aveva visto cosa era successo a Silas e aveva giurato a se stesso che se la donna avesse cercato di umiliarlo, l’avrebbe uccisa.

Ma entrando nella sua stanza, vide la pistola sul comodino: piccola, argentata, armata. Ripeté lo stesso ordine, con un tono clinico e distante. Lui giaceva accanto a lei in silenzio, ribollente di rabbia, mentre lei, seduta lì vicino su una poltrona di velluto, leggeva a lume di candela. Di tanto in tanto, gli lanciava un’occhiata e scriveva su un piccolo taccuino rilegato in pelle.

Giacobbe si rese conto, con crescente timore, che lo stavano studiando.

La mattina dopo lo liberarono. Nel giro di una settimana, riusciva a malapena a sollevare un martello. Le sue mani tremavano in modo incontrollabile, aveva perso l’appetito e i suoi sogni erano tormentati da voci invisibili. La stessa malattia debilitante che aveva consumato Silas iniziò a diffondersi tra gli uomini scelti per le “chiamate” notturne di Aara.

La comunità schiavizzata lo chiamava furto di anime.

Il dottor Finch, dopo aver sentito parlare della malattia, la definì in modo ancora più grave: innaturale.

Capitolo V: La scienza della follia

Ciò che Aara annotò in quel diario non era un diario qualsiasi. Era uno studio.

Soggetto S: polso accelerato, respiro superficiale. Valore basale stabilito.

Soggetto J: temperamento volubile. Potenziale energetico elevato ma non raffinato. Richiede la soppressione attraverso l’immobilità.

Credeva che la paura stessa potesse essere distillata. Che riducendo i suoi soggetti a stati di paralisi assoluta – corpo rigido, mente sveglia – avrebbe potuto estrarne la “essenza vitale”. Era, nella sua illusione, una forma di bioalchimia. La forza maschile negatagli dal parto sarebbe stata raccolta, assorbita, trasformata in potere all’interno del suo stesso corpo.

“I soggetti si indeboliscono mentre io divento più forte”, scrisse. “Il principio è valido. Il contenitore deve essere preparato. La stirpe Vance non finirà con una ragazza.”

Il suo dolore si era trasformato in ideologia. La sua camera da letto non era più una camera funebre, ma un laboratorio.

E Saraphim’s Rest era diventato il suo esperimento.

Parte 2: Il fratello, il medico e il diario

La voce giunge a Savannah

Alla fine di agosto del 1841, i venti umidi portarono con sé molto più del semplice odore salato delle paludi: portarono anche dei sussurri.

Una vedova che gestisce la sua piantagione come se fosse un avamposto militare.

Uomini che si consumano.

Uno strano silenzio aleggiava sui campi di Saraphim’s Rest.

Quando quelle voci raggiunsero Julian Devoe a Savannah, erano ormai diventate folklore. Ma Julian non era un uomo superstizioso. Era il fratello minore di Aara Vance: gentile, idealista e, a differenza del suo defunto marito, dotato di un’empatia che spesso lo rendeva un tipo eccentrico tra l’élite del Sud. Quelle storie lo turbavano proprio perché suonavano assurde.

Tuttavia, provenivano da diverse fonti: un mercante, un cocchiere, perfino un’infermiera di passaggio a Brunswick, la quale giurò che gli schiavi di Saraphim’s Rest “sembravano fantasmi”.

Julian decise di vedere di persona. Il viaggio da Savannah alla contea di Glynn era breve in termini di chilometri, ma lungo nel terrore. Mentre il suo carro attraversava il tunnel di querce che ombreggiava la strada della piantagione, la prima cosa che lo colpì fu il silenzio. Non si sentiva il rumore del martello della fucina. Nessun canto nelle baracche. Persino gli uccelli sembravano silenziosi. Gli sembrava di entrare in una cattedrale della paura.

Sua sorella lo aspettava sulla veranda, incorniciata da colonne bianche e rampicanti. Il tempo ne aveva solo affinato la bellezza, rendendola scultorea e fredda. “Mio caro fratello”, disse con un sorriso esperto, “sembri pallido. La Georgia non ti dona.”

Lui la abbracciò, ma il gesto gli sembrò come toccare il marmo.

La performance

Per tre giorni, Aara Vance recitò la sua parte alla perfezione. La vedova addolorata si trasformò nella sovrana proprietaria della sua tenuta. Ogni domanda di Julian riceveva una risposta ragionevole.

Il silenzio dei campi? Una nuova disciplina per onorare il suo defunto marito.

Il nuovo caposquadra? Una precauzione per una donna che gestiva le cose da sola.

La malattia debilitante? Una febbre persistente proveniente dalle paludi.

Pronunciò le sue bugie con l’eleganza della verità. Eppure qualcosa nel suo comportamento lo turbava più di qualsiasi negazione. Era la sua precisione. Ogni movimento, ogni frase sembravano provati a tavolino, come un’opera teatrale recitata troppe volte. Iniziò a sospettare che la casa stessa avesse un copione, e che tutti all’interno fossero costretti a recitare la propria parte.

Solo una volta la maschera si ruppe. Durante la cena della terza sera, Julian le suggerì gentilmente di chiamare il dottor Finch per visitare i malati.

Il suo coltello si fermò a metà taglio. Per un istante, il suo volto si trasformò: gli occhi si socchiusero, la bocca una linea esangue, un lampo di veleno così intenso che sembrò alterare l’aria intorno a lui. Poi, altrettanto rapidamente, la maschera tornò.

“Sei sempre stato un sentimentale”, disse con leggerezza. “Ti assicuro che ho tutto sotto controllo.”

Quella notte non dormì quasi mai.

Gli alleati della necessità

All’alba, Julian vagò per la tenuta, fingendo di ispezionare le stalle. Lì trovò Jacob, il fabbro. Un tempo una colonna di forza, l’uomo ora tremava mentre sollevava i suoi attrezzi. Quando Julian lo salutò, gli occhi di Jacob guizzarono verso la casa, poi verso il bosco. Un’occhiata rapida e silenziosa che disse tutto ciò che le parole non potevano esprimere.

Più tardi quella mattina, vicino ai pascoli, Julian vide Silas, un tempo orgoglioso stalliere, spazzolare un cavallo con il ritmo assente di un sonnambulo. Lo stesso sguardo vuoto e opprimente incontrò i suoi occhi. Era come se la vita si fosse prosciugata da quegli uomini, lasciando dietro di sé solo macchinari.

La mente di Julian passò dalla confusione all’orrore. Aveva bisogno di una prova, qualcosa di tangibile per spezzare l’incantesimo che sua sorella aveva lanciato sull’alta società. Pensò al dottor Finch, l’unico uomo che avesse intravisto le profondità di quell’oscurità. Quella notte, gli scrisse una lettera implorando il dottore di venire. Non ebbe mai l’occasione di spedirgliela.

Perché quella stessa notte Giacobbe fuggì.

La fuga e lo spettacolo

Un rombo di tuono squarciò il cielo. Pioveva a dirotto mentre Jacob fuggiva verso il fiume, spinto dalla disperazione. Non aveva percorso nemmeno un chilometro che i cani furono sguinzagliati. All’alba, lo trascinarono indietro nel fango: insanguinato, lacerato, ma ancora vivo.

Aara Vance radunò tutti gli schiavi nel cortile. Vestita di nero a lutto, rimase in piedi sulla veranda, con il sorvegliante al suo fianco. “Questa casa”, disse, “è una famiglia. E la slealtà è una malattia”.

Poi ordinò la punizione.

Ciò che seguì non fu disciplina, ma teatro. Ogni frustata era una dichiarazione che la sua autorità era indiscutibile. Quando ebbe finito, Jacob giaceva privo di sensi, con la schiena coperta di sangue. Lei rivolse lo sguardo al fratello, che era rimasto immobile tra gli spettatori. I loro sguardi si incontrarono. In quello scambio silenzioso, gli disse esattamente cosa intendeva: Questo è il mio mondo. Tu non appartieni a questo posto.

Quella notte, Julian fuggì dalla piantagione. Cavalcò attraverso la tempesta fino alla porta del dottor Finch a Brunswick, mezzo impazzito per ciò a cui aveva assistito. E lì, alla luce di una lampada, i due uomini iniziarono a ricostruire il mistero di quell’atrocità.

Gli uomini della ragione

Erano uomini di scienza e di lettere, non mistici. Ma ciò di cui discussero quella notte sfidava ogni principio razionale a loro noto. Finch parlò dei sintomi: tremori, insonnia, debolezza, senza alcun agente patogeno identificabile. Julian descrisse le telefonate notturne, la paralisi della paura, gli appunti meticolosi che sua sorella prendeva.

“Non è una malattia”, disse infine Finch. “È un esperimento. Sta trattando gli esseri umani come soggetti di studio.”

“Ma per cosa?” chiese Julian.

Finch servì a entrambi il brandy, fissando intensamente il bicchiere come se da lì potesse scaturire la risposta.

—Pensa di poter distillare la vitalità, trasferirla. Una grottesca fusione di folklore e fisiologia. La cosa peggiore è che è abbastanza intelligente da essere quasi convincente.

La voce di Julian suonava dura. “Come possiamo fermarla?”

Finch alzò lo sguardo, con sguardo duro. “Troveremo ciò che teme di più: le prove. Qualcosa scritto di suo pugno che nessun tribunale può ignorare. Dovete trovare il suo diario.”