L’Everest, surnommé le « toit du monde », incarne à la fois la grandeur et la tragédie. Ce sommet de 8 848 mètres, où l’air raréfié défie la survie, est un lieu où les rêves d’alpinistes se heurtent à une réalité impitoyable. Parmi les pages sombres de son histoire, l’épisode de David Sharp en 2006 reste l’un des plus controversés, révélant un dilemme moral qui hante encore la communauté de l’alpinisme.

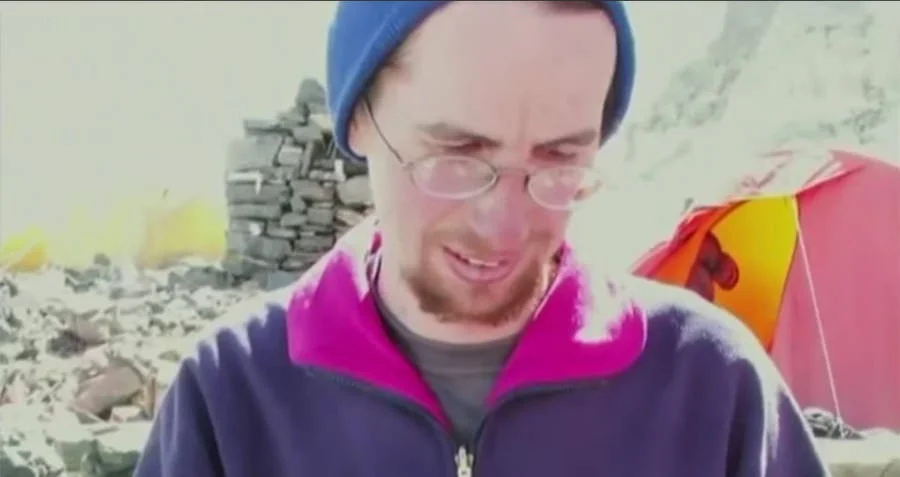

Le 15 mai 2006, David Sharp, un Britannique de 34 ans, entreprend une ascension en solitaire par la voie nord-est de l’Everest. Sans sherpa, avec peu d’oxygène et sans radio, il s’élance depuis le camp avancé. Mais, épuisé et en hypothermie, il s’effondre dans la grotte de Green Boots, à 8 500 mètres, près du corps gelé de Tsewang Paljor, un alpiniste indien mort en 1996. Ce lieu, devenu un repère macabre, est situé dans la « zone de la mort », où l’oxygène est si rare que le corps humain s’épuise rapidement. Sharp, immobile, gelé, est aperçu par une quarantaine d’alpinistes ce jour-là. Certains le confondent avec Green Boots, d’autres jugent son état désespéré. Aucun ne s’arrête pour lui porter secours.

Cette indifférence a choqué le monde. Mark Inglis, un alpiniste néo-zélandais amputé des deux jambes, fait partie de ceux qui passent. Il deviendra le premier double amputé à atteindre le sommet, mais son exploit est éclipsé par la polémique. « Une vie humaine vaut plus qu’un sommet », déclare alors Sir Edmund Hillary, premier à avoir gravi l’Everest en 1953. Pourtant, dans la zone de la mort, la réalité est complexe. Sauver quelqu’un à cette altitude peut mettre en péril plusieurs vies. Les alpinistes, épuisés, avec des réserves d’oxygène limitées, doivent choisir entre leur survie et un sauvetage souvent impossible. Sharp, en optant pour une ascension minimaliste, a pris un risque qu’il connaissait.

L’Everest a vu plus de 300 morts depuis les premières tentatives dans les années 1920. Les corps, préservés par le froid, jalonnent la montagne, comme celui de Francys Arsentiev, surnommée « la Belle Dormante », morte en 1998. Ces dépouilles, parfois visibles pendant des décennies, rappellent la dureté du défi. En 1996, une tempête a tué huit personnes en une seule journée, marquant une autre tragédie célèbre. Les embouteillages récents, causés par une surfréquentation, ont aggravé les risques, avec des alpinistes attendant des heures dans des conditions extrêmes.

La mort de Sharp soulève des questions éthiques : jusqu’où va la responsabilité d’un alpiniste envers un autre ? La gloire du sommet justifie-t-elle d’ignorer un mourant ? Si l’Everest fascine par sa majesté, il expose aussi les limites de la solidarité humaine face à l’instinct de survie. Cette montagne, à la fois sublime et impitoyable, continue de défier ceux qui osent s’y aventurer, laissant derrière elle des histoires de courage, mais aussi de sacrifices déchirants.