Auf dem Gipfel der Welt, wo der Himmel die Ewigkeit zu berühren scheint, birgt der Mount Everest ein erschreckendes Geheimnis. In über 8.000 Metern Höhe, in der berüchtigten Todeszone, kämpft der menschliche Körper ums Überleben. Sauerstoffmangel, extreme Temperaturen von bis zu -60 °C und orkanartige Winde machen jeden Schritt zu einem Kampf gegen die Naturgewalten. Doch in den letzten Jahren hat der Klimawandel dieser Geschichte ein neues Kapitel hinzugefügt: Schmelzende Gletscher legen einen riesigen Friedhof frei, auf dem die Überreste von Bergsteigern, die vom Gipfel des höchsten Berges träumten, in der Zeit eingefroren ruhen.

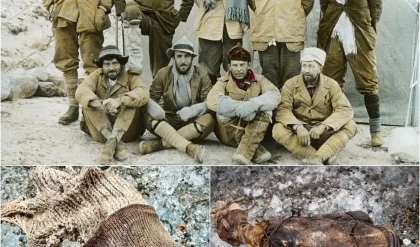

Der Mount Everest, mit 8.848,86 Metern der höchste Berg der Welt, ist ein Symbol menschlicher Leistung. Er liegt im Himalaya an der Grenze zwischen Nepal und China und zieht jedes Jahr Hunderte von Bergsteigern an, die sich in die Geschichte einschreiben wollen. Doch nicht alle kehren zurück. Aufzeichnungen belegen, dass über 300 Menschen beim Versuch, den Gipfel zu erreichen, ums Leben kamen – Opfer von Lawinen, Stürzen, Unterkühlung oder der gefürchteten Höhenkrankheit. Viele dieser Leichen, durch die extreme Kälte konserviert, liegen am Berg und werden zu makabren Mahnmalen für Bergsteiger.

Einer der bekanntesten Fälle ist der von „Green Boots“, einem indischen Bergsteiger namens Tsewang Paljor, der 1996 während eines Sturms in der Todeszone ums Leben kam. Sein Leichnam, erkennbar an seinen leuchtend grünen Stiefeln, liegt in einer Höhle nahe der Nordostroute und dient als Orientierungspunkt für Aufsteiger. Jahrelang sind Bergsteiger an ihm vorbeigegangen – eine stumme Mahnung an die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. 2006 starb der britische Bergsteiger David Sharp in derselben Höhle. Mehr als 40 Bergsteiger gingen an ihm vorbei, als er im Sterben lag, doch der Sauerstoffmangel und die extremen Bedingungen machten eine Rettung unmöglich. „Niemand kann einen anderen Menschen in die Todeszone tragen“, erklärte Tshiring Jangbu Sherpa, ein erfahrener Bergführer, der den Mount Everest dreimal bestiegen hat. „Es ist eine herzzerreißende Entscheidung, aber oft gibt es keine andere Möglichkeit.“

Der Klimawandel hat diese Tragödie verschärft. Die Gletscher des Mount Everest, die jahrzehntelang die Überreste von Lawinen verbargen, schmelzen in alarmierendem Tempo. 2017 wurde im Basislager 1 eine Hand aus dem Eis geborgen, gefolgt von weiteren Leichenfunden auf dem Khumbu-Gletscher, wie C. Scott Watson, Wissenschaftler an der Universität Leeds, berichtete. „Der Eispegel im Basislager sinkt, und immer wieder kommen Leichen zum Vorschein“, bemerkte ein Vertreter einer lokalen Nichtregierungsorganisation. 2025 barg die nepalesische Armee im Rahmen einer Aufräumaktion, bei der auch elf Tonnen Abfall entfernt wurden, fünf Leichen, darunter ein Skelett. „Wenn wir die Opfer weiterhin dort zurücklassen, werden unsere Berge zu Friedhöfen“, warnte Aditya Karki, der Leiter der Mission.

Die „Todeszone“ ist ein Begriff, der unter Bergsteigern großen Anklang findet. Oberhalb von 8.000 Metern sinkt der Luftdruck unter 356 Millibar, und der verfügbare Sauerstoff beträgt kaum ein Drittel des vom Körper benötigten Bedarfs. Höhenkrankheit kann Hirn- oder Lungenödeme verursachen – lebensbedrohliche Zustände, die das Urteilsvermögen beeinträchtigen und den Körper erschöpfen. „Der Körper zerfällt, er stirbt buchstäblich“, sagte Shaunna Burke, die 2005 den Gipfel erreichte. In dieser Umgebung können selbst die stärksten Sherpas nur bis zu 25 Kilogramm tragen, und ein erfrorener Körper kann mehr als 100 Kilogramm wiegen, was Rettungsaktionen nahezu unmöglich macht.

Die Überfüllung am Mount Everest verschärft das Problem. 2023 stellte Nepal die Rekordzahl von 479 Klettergenehmigungen aus, was zu 18 Todesfällen in diesem Jahr beitrug. Engpässe entlang der Routen, insbesondere in der Todeszone, führten zu tödlichen Verzögerungen. „Einige Bergsteiger starben, weil ihnen während des Wartens der Sauerstoff ausging“, erklärte Ameesha Chauhan, eine indische Bergsteigerin, die 2019 Erfrierungen erlitt. Um dieses Problem anzugehen, hat Nepal neue Maßnahmen eingeführt: Bergsteiger müssen Erfahrung auf Gipfeln über 6.500 Metern nachweisen, höhere Gebühren (von 11.000 auf 15.000 US-Dollar) zahlen und Ortungschips tragen, um Rettungsmaßnahmen zu erleichtern.

Unter den gefundenen Leichen haben einige Namen erhalten, die ihre tragische Unvergänglichkeit widerspiegeln. „Dornröschen“, Francys Arsentiev, war 1998 die erste Amerikanerin, die den Gipfel ohne zusätzlichen Sauerstoff erreichte, starb jedoch beim Abstieg. Ihr Leichnam, der seit einer Expedition im Jahr 2007 in eine amerikanische Flagge gehüllt war, wurde schließlich entfernt. Eine andere Leiche, bekannt als „Der Begrüßer“, scheint von einem Hang herabzuwinken. Diese Überreste erinnern nicht nur an die Sterblichkeit, sondern werfen auch ein ethisches Dilemma auf. Im Jahr 2006 sorgte der Fall von David Sharp für Kontroversen, als bekannt wurde, dass ein Filmteam des Discovery Channel versucht hatte, ihn zu interviewen, anstatt ihm zu helfen. „Um den Mount Everest zu besteigen, muss man darauf vorbereitet sein, dort zu sein“, sagte Ang Tshering Sherpa, ehemaliger Präsident des nepalesischen Bergsteigerverbands.

Die Folgen für die Umwelt sind ebenfalls alarmierend. Neben den Leichen hat das schmelzende Eis verlassene Zelte, zerrissene Seile und Sauerstoffflaschen freigelegt. Aufräumaktionen, wie die von Appa Sherpa jedes Jahr im Mai, sammeln tonnenweise Müll, doch das Problem bleibt bestehen. „Der Everest ist nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine moralische Verpflichtung“, sagte Rita Sherpa, die den Gipfel bereits 24 Mal bestiegen hat. Der Berg, der von vielen lokalen Gemeinschaften als heilig verehrt wird, leidet unter den Folgen unkontrollierter menschlicher Aktivitäten.

Trotz der Gefahren zieht der Mount Everest weiterhin Abenteurer aus aller Welt an. Für manche, wie den Chirurgen Jacob Weasel, der 2023 den Gipfel erreichte, geht die Motivation über das Persönliche hinaus. „Ich habe eine Adlerfeder auf dem Gipfel niedergelegt, um mein Volk zu repräsentieren“, sagte er und bezog sich dabei auf seine indigene Gemeinschaft. Für andere, wie Alan Arnette, der zu Ehren seiner an Alzheimer erkrankten Mutter den Berg bestieg, ist die Besteigung ein Weg, dem Kampf einen Sinn zu geben. Doch der Berg macht keinen Unterschied: Anfänger und erfahrene Bergsteiger sind denselben Risiken ausgesetzt.