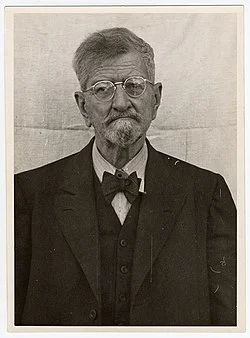

In den Annalen der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs ragt der Name Claus Schilling als erschreckende Mahnung hervor, wie Wissenschaft zum Werkzeug des Grauens werden kann. Geboren am 5. Juli 1871 in München, war Schilling ein renommierter Malariaforscher, dessen Karriere unter dem NS-Regime eine finstere Wendung nahm. Im Konzentrationslager Dachau mit der Durchführung von Experimenten beauftragt, verursachte Schillings Arbeit unvorstellbares Leid über unzählige Gefangene, darunter polnische und deutsche Geistliche. Seine Geschichte – vom angesehenen Wissenschaftler zum Kriegsverbrecher, verantwortlich für brutale Menschenversuche – ist ein erschütterndes Kapitel des Holocaust. Diese Analyse, die sich an Geschichtsinteressierte und Nutzer sozialer Medien wie Facebook richtet, beleuchtet Schillings Leben, seine unmenschlichen Experimente und die verheerenden Folgen für seine Opfer und mahnt uns, die ethischen Grenzen der Wissenschaft in Zeiten der Tyrannei zu hinterfragen.

Die frühen Jahre eines Wissenschaftlers und der Aufstieg der Nazis

Claus Schilling wurde 1871 in München, damals Teil des Deutschen Reiches, geboren. Als angesehener Forscher widmete er einen Großteil seiner Karriere der Erforschung der Malaria, einer Krankheit, die weite Teile der Welt heimsuchte. 1936 führte ihn seine Expertise auf Bitten der italienischen Behörden nach Italien, wo er seine Arbeit zu Tropenkrankheiten fortsetzte. Doch die Weltlage veränderte sich dramatisch. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und errichtete ein Regime, das die Wissenschaft bald für seine völkermörderischen Ziele instrumentalisieren sollte. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 und dem Überfall Nazideutschlands auf Polen war der Weg für Schillings tragischen Abstieg geebnet.

Im November 1941 verknüpfte sich Schillings Schicksal mit dem der NS-Maschinerie. In Rom traf er Leonardo Conti, den Reichsgesundheitschef, der Schilling im Auftrag von SS-Chef Heinrich Himmler mit der Durchführung von Malaria-Experimenten im Konzentrationslager Dachau beauftragte. Dachau, im März 1933 errichtet, war eines der ersten NS-Konzentrationslager. Ursprünglich zur Inhaftierung politischer Gefangener gebaut, wurde es später für grausame medizinische Experimente missbraucht. Der bereits über 70-jährige Schilling nahm den Auftrag an und übernahm eine Rolle, die seinen Ruf für immer beschmutzen sollte.

Die Schrecken der medizinischen Experimente in Dachau

Ab 1942 wurde Dachau zu einem Versuchsfeld für medizinische Experimente der Nazis. Deutsche Ärzte und Wissenschaftler missbrauchten Gefangene für Forschungszwecke, die als kriegswichtig galten. Wissenschaftler der Luftwaffe und der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt führten Experimente mit Unterkühlung und Höhenforschung durch, um in eisigen Gewässern abgestürzten Piloten zu helfen, sowie Tests zur Meerwasserentsalzung. Andere, wie Schilling, konzentrierten sich auf Arzneimittelstudien gegen Krankheiten wie Tuberkulose und Malaria. Diese Experimente, die keineswegs dem menschlichen Wohlbefinden dienten, waren von Grausamkeit und Missachtung des menschlichen Lebens geprägt und führten zum Tod oder zu dauerhaften Verletzungen hunderter Gefangener.

Schillings Malariaexperimente, die im Februar 1942 begannen, waren besonders brutal. Trotz seiner Behauptung, die Forschung könne ohne Leid durchgeführt werden, war die Realität weitaus grausamer. Die Häftlinge in Dachau wurden unmenschlichen Behandlungen unterzogen, darunter das Einsperren ihrer Hände und Arme in Käfige mit malariainfizierten Moskitos. Nach der absichtlichen Infektion wurden sie mit synthetischen Medikamenten in hohen bis tödlichen Dosen behandelt, oft mit verheerenden Folgen. Ihrer Würde und Selbstbestimmung beraubt, erlitten die Opfer qualvolle Schmerzen und starben in vielen Fällen. Zu den ersten Opfern gehörten polnische Geistliche, die aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Bedeutung ins Visier genommen wurden, obwohl später auch deutsche Priester wie Pfarrer Theodor Koch denselben Gräueltaten ausgesetzt waren.

Die Opfer und ihr Leid

Die für Schillings Experimente ausgewählten Gefangenen waren nicht bloß Nummern, sondern Individuen mit Leben, Überzeugungen und Familien. Polnische Geistliche, oft als Symbole des Widerstands gegen die Nazi-Unterdrückung angesehen, gehörten zu den ersten, die die Malariaversuche erdulden mussten. Die Einbeziehung deutscher Priester wie Theodor Koch verdeutlicht die wahllos grausame Vorgehensweise der Experimente, denn nicht einmal diejenigen, die die gleiche Nationalität wie ihre Peiniger hatten, wurden verschont. Die Expositionsmethode – das Einsperren von Gliedmaßen in Käfige mit infizierten Mücken – war nicht nur körperlich qualvoll, sondern auch psychisch entmenschlichend und degradierte die Gefangenen zu bloßen Versuchsobjekten in Schillings Suche nach einem Heilmittel gegen Malaria.

Der Einsatz synthetischer Medikamente in unterschiedlichen Dosierungen verschärfte das Grauen noch. Hohe Dosen führten oft zu schweren Nebenwirkungen, tödliche Dosen forderten unzählige Opfer. Die Gefangenen, bereits geschwächt durch Hunger und die brutalen Bedingungen in Dachau, hatten kaum eine Überlebenschance. Schillings Experimente, die er unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Fortschritts durchführte, waren ein grotesker Verrat an der medizinischen Ethik, der die Ziele der Nazis über Menschenleben stellte. Das Leid von Männern wie Theodor Koch und so vielen anderen ist ein erschreckendes Zeugnis für den moralischen Bankrott derer, die solche Gräueltaten im Namen der Wissenschaft rechtfertigten.

Das Vermächtnis eines Kriegsverbrechers

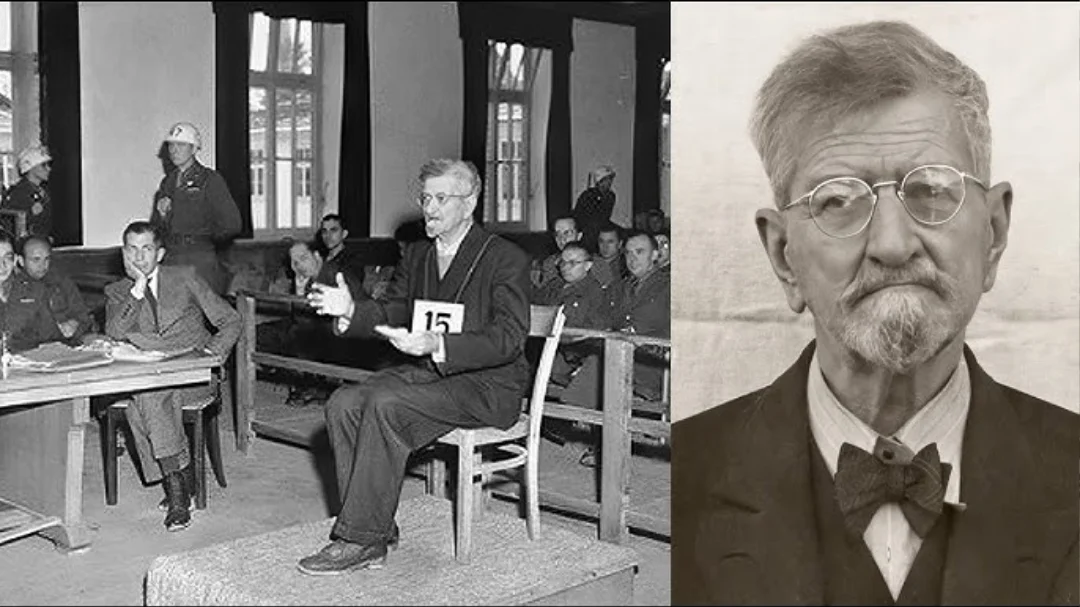

Nach Kriegsende befreiten die Alliierten im April 1945 Dachau und enthüllten das ganze Ausmaß der Gräueltaten des Lagers. Claus Schilling wurde verhaftet und wegen seiner Beteiligung an den medizinischen Experimenten angeklagt. Trotz seiner Verteidigung, seine Forschung habe dem Wohl der Menschheit gedient, führte die erdrückende Beweislage über das Leid der Gefangenen zu seiner Verurteilung. Schilling wurde zum Tode verurteilt und am 28. Mai 1946 im Alter von 74 Jahren gehängt. Sein Tod markierte das Ende einer Karriere, die von angesehener Wissenschaft zur Mittäterschaft an NS-Verbrechen geführt hatte.

Schillings Geschichte wirft tiefgreifende Fragen zur Ethik wissenschaftlicher Forschung unter repressiven Regimen auf. Seine Bereitschaft, Experimente an unfreiwilligen Gefangenen durchzuführen, verdeutlicht die Gefahren unkontrollierter Macht und den Missbrauch von Wissen zu destruktiven Zwecken. Für Geschichtsinteressierte und Nutzer sozialer Medien gleichermaßen ist Schillings Geschichte eine eindringliche Mahnung an die menschlichen Kosten des Holocaust und die Notwendigkeit, ethische Standards in der Wissenschaft zu wahren.

Der Werdegang von Claus Schilling, vom gefeierten Malariaforscher zum Kriegsverbrecher in Dachau, ist eine erschreckende Mahnung. Seine Experimente, die unvorstellbares Leid über Gefangene wie polnische und deutsche Geistliche brachten, zeigen, wie tief die Wissenschaft sinken kann, wenn sie von Tyrannei missbraucht wird. Die Schicksale von Opfern wie Pfarrer Theodor Koch erinnern uns an die durch Schillings Taten zerstörten Leben. Schillings Vermächtnis ist eine Warnung: Wissenschaft, losgelöst von der Menschlichkeit, wird zum Werkzeug des Grauens. Möge uns das Andenken an seine Opfer dazu bewegen, Mitgefühl und Ethik zu wahren und dafür zu sorgen, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen.